片麻岩

広域変成作用により形成された高い変成度をもつ粗粒の岩石で、苦鉄質鉱物の多い黒色縞と珪長質鉱物の多い白色縞からなる縞状構造をもつ。花崗岩質岩石を源岩とする正片麻岩と堆積岩類を源岩とする準片麻岩に分けられる。

石灰岩

一般に縞状片麻岩の片理と調和的な岩体として飛騨帯の各地に広く分布するが、岐阜県内では小鳥(おどり)川流域や宮川流域にまとまって分布する。おもに石灰岩(大理石)からなり、単斜輝石片麻岩、石灰珪質片麻岩などをともなう。石灰珪質片麻岩と構成岩石の種類にあまり差異はないが、石灰岩の量が多い岩相として区別している。神岡町の高原川流域では閃緑岩質~トーナル岩質片麻岩中にレンズ状~薄層として産し、その他の地域でも花崗岩質片麻岩・ミグマタイト質花崗岩類中の小規模なレンズや層状岩体として分布する。

石灰珪質片麻岩

飛騨帯の各地に広く分布するが、岐阜県内では最北部の万波(まんなみ)川から宮川にかけての地域に比較的まとまって分布する。単斜輝石片麻岩、ざくろ石や珪灰石・緑簾石を含む石灰珪質片麻岩、石英質岩、石灰岩の薄層などからなり、花崗岩質片麻岩や伊西ミグマタイトをともなう。神岡鉱山茂住坑内では縞状構造の顕著な石灰珪質片麻岩中に閃緑岩質の深成岩(変閃緑岩もしくは閃緑岩質片麻岩となっている)が貫入し、また捕獲岩となっている。石灰岩と構成する岩石の種類は同じであるが、石灰岩の量が少なく石灰珪質岩や珪質岩の多い岩相として区別している。

捕獲岩

火成岩の中に含まれる別種の岩石片で、英語名をそのまま使いゼノリスという場合もある。その火成岩と同じ成因をもつ同源捕獲岩(オートリス)と成因的に無関係の外来捕獲岩に分けられる。

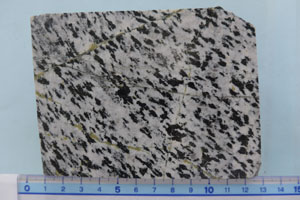

伊西ミグマタイト

神岡町伊西地域から神岡鉱山周辺、神岡町西部の流葉山(ながれはやま)(標高1423m)周辺などにややまとまって分布するが、一般には石灰岩~石灰珪質片麻岩にともなって幅数cm~数mの脈状ないし不規則なプール状に小規模な岩体として分布する。角閃岩や角閃石片麻岩の岩片を包有し、ミグマタイト構造を作り、緑色短柱状の透輝石(~サーラ輝石)を含む粗粒~細粒、塊状~片麻状組織の珪長質岩で、神岡付近ではカリ長石に富み、当初「伊西閃長岩」と呼ばれたが、岩相変化が大きく、神岡鉱山の技術者により産状に基いて伊西ミグマタイト(または伊西岩)と呼ばれるようになった。

地質年代