| 化石名 | 三葉虫 | さんようちゅう |

| 地図 | 地図を見る | |

| 地層名 | 福地層 | |

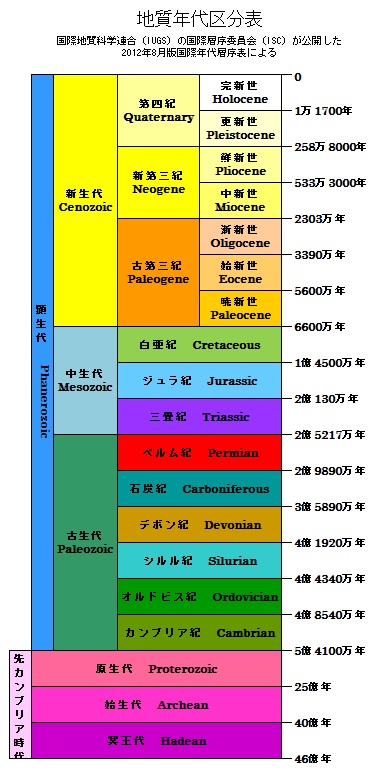

| 対象時代 | オルドビス紀~デボン紀 | |

| 概要 | 古生代の最初期(カンブリア紀)から終期(ペルム紀)まで生息し、地球上で爆発的に生物が増えた古生代を代表する無脊椎動物であり、中生代を通じて生息したアンモナイトと双璧をなす有名な示準化石である。節足動物に属し、多くは3~5cmの体長で、体は扁平で多くの体節からなり、縦方向にも頭・胸・尾の3つに区分されるが、胴体(胸)部分が中央の盛り上がった部分「中葉あるいは軸部」と左右の薄い部分「側葉あるいは肋部」の3つ、すなわち「側葉・中葉・側葉」の三つの「葉」からなることが三葉虫の語源となっている。かなり有名な化石ではあるが、日本ではそれほど頻繁に産出するわけではなく、岐阜県地域では飛騨外縁帯構成岩類の一重ヶ根層(オルドビス紀~シルル紀)や福地層(デボン紀)などから発見されている。なお“生きた化石”といわれるカブトガニは三葉虫の形態的な特徴とほとんど変わっておらず、比較的近縁な生物だと考えられている。 | |

| ジオ点描 | 古生代になって大量に増えた生物群の中で、三葉虫は視力をもったことで捕食されないように敵を察知して逃げ、硬い殻をもったことで身を守る術を身につけた最初の動物の一つとされている。それにより古生代の最初期から末期までの長期にわたり繁栄することができたと考えられている。それでもペルム紀末期に起こった生物史上最大の大量絶滅とともに姿を消していった。 | |

| 文献 | ||

| 写真 |

|

福地層から産出した三葉虫プロエタス フクジエンシス(頭部が欠けている) (提供:小野輝雄、撮影:棚瀬充史) |

| 写真 |

|

丸まった防御姿勢をとるPhacopidae科の三葉虫(左右20mm;デボン紀、モロッコ産) (撮影:棚瀬充史) |