| 化石名 | ウミユリ | - |

| 地図 | 地図を見る | |

| 地層名 | 美濃帯堆積岩類(大垣市赤坂町 金生山) | |

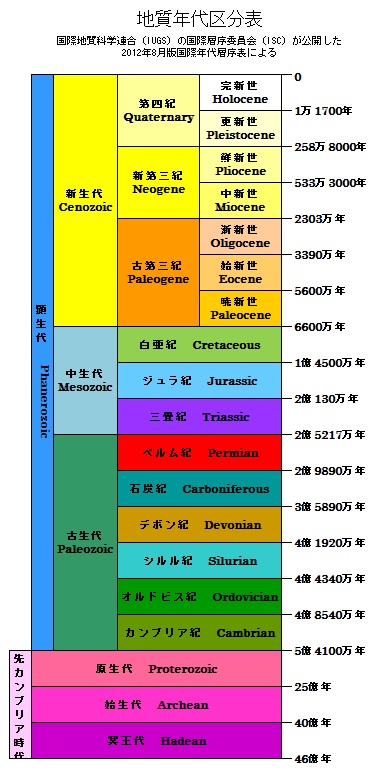

| 対象時代 | ペルム紀 | |

| 概要 | その形態が植物のユリによく似ており、漢字では「海百合」、英語では「sea lily」と表記され、そこから植物のような印象を与えるが、ヒトデやウニと同じ棘皮動物の仲間である。現生のものもあるが、古生代後期の化石として多く見られる。根や茎のように見える支持体(茎部)と花弁のような腕(ガク)を持っている。茎部は小さな円盤状の茎板が積み重なるようにしてできており、化石としてはほとんど茎部が産出し、しかも茎板がばらばらになって全体の形を留めないことが多く、ガクが産出することはきわめて稀である。岐阜県地域ではフズリナなどとともに美濃帯堆積岩類の石灰岩にしばしば含まれる。 名称から植物のような印象を与えるが、ヒトデやウニと同じ棘皮動物の仲間である。現生のものもあるが、古生代後期の化石として多く見られる。根や茎のように見える支持体と花弁のような腕を持っている。支持体が小さな節に分かれており、化石としてはそれらがばらばらになって全形をとどめないことが多い。岐阜県地域では、などとともに美濃帯堆積岩類の石灰岩にしばしば含まれる。 | |

| ジオ点描 | 海底にすむウミユリが捕食者に襲われると腕を切り落とす“自切(じせつ)”と呼ばれる習性を約2億5千万年前から持っているとする最近の研究が報道されている。平常時には海底に立って多くの腕を広げてプランクトンなどを集めて生息しているが、魚などに襲われると“トカゲのしっぽ切り”と同じように腕を自切し、切れた腕に注意を逸らして本体への攻撃を避けていると考えられているとのことである。 | |

| 文献 | ||

| 写真 |  |

大垣市金生山の赤坂石灰岩から産出したウミユリ① (提供:堀雅一、撮影:棚瀬充史) |

| 写真 |  |

大垣市金生山の赤坂石灰岩から産出したウミユリ② (提供:堀雅一、撮影:棚瀬充史) |