| 地名 | 金生山 | きんしょうざん |

| 地図 | 地図を見る | |

| 場所 | 大垣市赤坂町 | |

| 指定等 | 県立自然公園/続ぎふ百山 | |

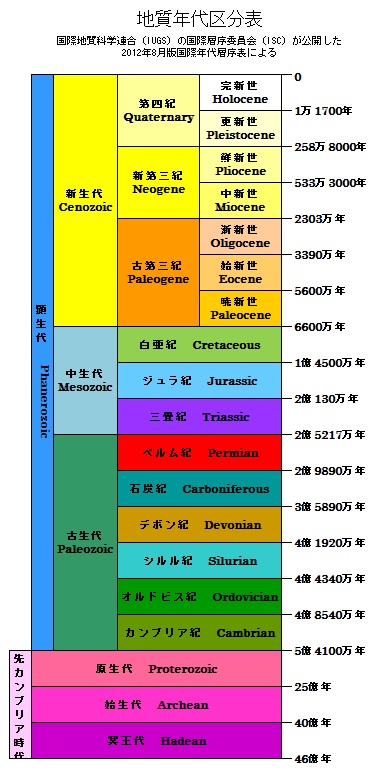

| 概要 | 伊吹山地の南東端にあり、現在の最高地点が標高214m(掘削前の最高標高217m)の低山である。すべて美濃帯堆積岩類の石灰岩で構成されており、この石灰岩は古生代ペルム紀に低緯度地方の火山島の上にできたサンゴ礁周辺の環境を表わしていると考えられており、その中から巻貝や二枚貝、ウミユリ、サンゴ、フズリナ、石灰藻などの化石が数多く産出することで知られている。ここから産出したフズリナ化石について日本で最初の論文が発表されたことで、ここが「日本の古生物学発祥の地」と呼ばれるほどであり、産出した数多くの化石は南麓にある金生山化石館に多数展示されている。濃尾平野に近いという立地条件もあり、日本有数の石灰石の石材産出地であり、古くから石灰石や大理石の採掘が盛んに行われ、現在も複数の露天掘り鉱山が稼働している。そのためかなり人為的に削り込まれた状態で山が維持されていることになる。なお、山の名称は「かなぶやま」と呼ぶのが正しいとされている。 | |

| ジオ点描 | 山体のほぼすべてが石灰岩からなるところは国内にいくつかあり、それらの中で経済的な立地条件が良いと現在も大規模に稼働している石材産地となっている。そうしたところでは徐々に山容が変化していっており、それは高度経済成長期に加速されていった。失われた石灰岩の主要な利用対象はセメントであり、サンゴ礁が重要な建築材料に変換されたジオ資源となったということになる。 | |

| 文献 |

|

|

|

|

||

| 写真 |

|

東方より望む金生山の全景 (撮影:鹿野勘次) |

| 写真 |

|

金生山の一角にある岩須公園の石灰岩 (撮影:小井土由光) |