養老断層

濃尾平野から西方を望むと、養老山地が南北方向に延び、その東側斜面が壁のように立ちはだかり、ほぼ直線的な境界で濃尾平野と接している。その境界に沿って約40kmにわたり養老断層が延びている。養老山地から濃尾平野を経て東方の猿投(さなげ)山地に至る地形上の単位は「濃尾傾動地塊」と呼ばれ、東側が緩やかに上昇し、濃尾平野が沈降していく濃尾傾動運動で作られたものである。沈降していく濃尾平野と上昇していく養老山地との間に養老断層があり、その上下移動量は数百万年前から現在までに2,000m以上に達していると考えられている。沈降していく濃尾平野には木曽三川が運び込んだ大量の土砂が堆積しているから、その2/3ほどは埋められており、実際の養老山地東側の斜面では1/3ほどだけが断層崖として顔をのぞかせていることになる。

般若谷扇状地

養老山地が濃尾平野と接する東縁の急崖は、ほぼ南北方向に延びている養老断層が作った断層崖である。この断層運動により急激に上昇隆起している養老山地は激しく浸食されていき、運び出された土砂は、谷が平野部に出るところに堆積して扇状地を形成していく。般若谷扇状地はその典型例である。浸食された土砂は通常の流れでも山地から徐々に運び出されているが、ほとんどは豪雨などで一時的に大量の水がもたらされた時に土石流を引き起こして一気に大量に運び出されて粗粒の土砂として堆積していく。そのため、その上を流れる河川は周囲より高い天井川になり、しかも通常時には水は粗粒の土砂で構成されている堆積物にしみ込んでしまうことになる。この扇状地でも南北に横切る近鉄養老線や国道258号は、涸れ谷となった般若谷の流路の下をトンネルでくぐっている。

美濃帯堆積岩類

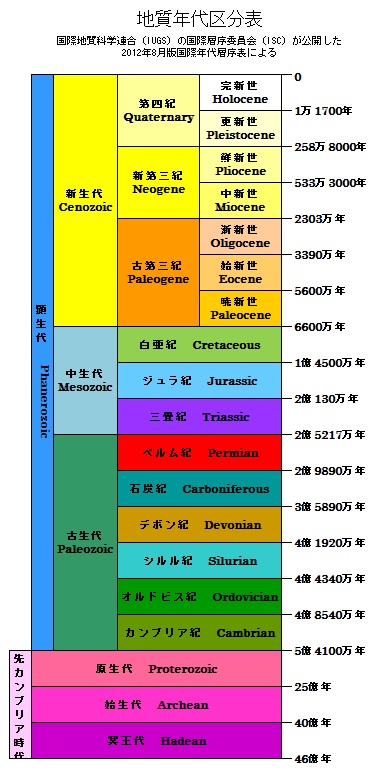

美濃帯は、飛騨外縁帯の南側にあってかなり幅広く分布する地質帯で、岐阜県内でも広範囲にわたる地域を占める。そこは、古生代石炭紀から中生代白亜紀最前期にかけての時期にチャート・石灰岩・砂岩・泥岩・礫岩などの海底に堆積した堆積岩類と海底に噴出した緑色岩(玄武岩質火山岩類)でおもに構成されている。下図に示すように、海洋プレートの上に噴出した玄武岩質火山岩類は海底や火山島(海山)を形成して、その上にチャートや石灰岩・珪質泥岩などを徐々に堆積させながら大陸へ向かって年間数cmほどの速さで移動していく。海洋プレートは海溝部で大陸の下へ沈み込んでいくが、堆積物はいっしょに沈み込むことができず、はぎ取られたり、大陸側から運び込まれた砂岩・泥岩などとともに大陸側へ押し付けられ、混じり合って複合体(コンプレックス)を作りあげていく。こうした作用を付加作用といい、それにより形成された堆積物は付加体堆積物と呼ばれ、これまでそれらを総称して「美濃帯中・古生層」、「美濃帯中生層」、「美濃帯堆積岩コンプレックス」などといろいろな表現で呼ばれてきたが、ここではこれらを「美濃帯堆積岩類」と呼ぶ。それらは、それまで順に重なっていた地層が付加作用にともなって低角の断層を境にして屋根瓦のように繰り返して覆うように重なったり、複雑に混じりあったメランジュと呼ばれる地質体を構成し、整然とした地層として順番に連続して重なるようなことがほとんどない。そのため全域にわたり個々の地層名を付して表現することがむずかしいため、ここでは構成岩石の種類(岩相)によって表現する。これらの構成岩石は単独でも複数の組合せでもある程度の大きさを持つ地質体を形成しており、その大きさはcmオーダーの礫からkmオーダーの岩体までさまざまである。これらは岩相、形成時期、形成過程などの類似性から複数の地質ユニットに区分され、ユニット間は衝上断層で接することが多いが、その区分による表現はここでは用いない。

砂岩

美濃帯堆積岩類において、海洋プレートが大陸縁辺に近づき、海溝で沈み込んでいく際に陸域から供給される砕屑物である。それぞれが単独の地質体を作る場合もあれば、互層をなす場合もあり、前者においては厚い砂岩層としてしばしば産する。これらの多くは海底地すべりにより混濁流としてもたらされたタービダイトを形成している。

さぼう遊学館

養老山地の羽根谷にある巨石積み堰堤を中心とした「羽根谷だんだん公園」にある施設で、羽根谷周辺の自然と砂防施設を材料に、土石流実験装置や映像学習などを通して楽しく遊びながら理解していけるように工夫されている。大地が引き起こす土砂災害とそれに対する防災(砂防)というテーマでの施設はユニークな存在であり、岐阜県内での同種の施設には高山市奥飛騨温泉郷中尾に奥飛騨さぼう塾(神通砂防資料館)がある。

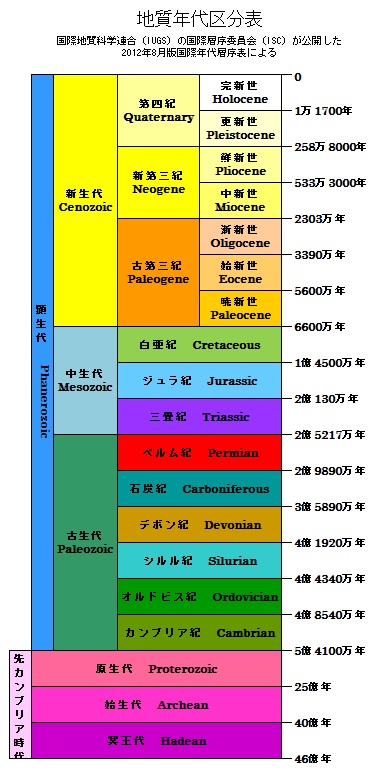

地質年代