| 項目 | 大榑川洗堰跡 | おおぐれがわあらいぜきあと |

| 関連項目 | ||

| 地点 | 海津市平田町勝賀(かつが) | |

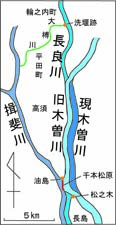

| 見学地点の位置・概要 | 長良川右岸(西岸)堤防道路(県道23号北方(きたがた)多度(たど)線)を南下し、大藪大橋の下をくぐって再び堤防上に上がる前にT字路の信号交差点がある。そこを右折してすぐに堤防の下を通る道路に左折して堤防道路と平行に進むと、工場倉庫との間に「長良川大榑川締切跡」の案内看板が立っている。ここが大榑川洗堰跡である。 | |

| 見学地点の解説 | 洪水のときにだけ水がのり越えられるようにした堤高の低い堤防を洗堰といい、ここに宝暦治水における重要な工事の1つとしてそれが築かれた。この工事は長良川と揖斐川をきちんと分けて流すことを目的としたもので、それまでは長良川の水はここから大榑川を使って揖斐川へかなり流れ込み、流域で氾濫が繰りかえし起っていた。ここを完全に締めきらなかった理由は、当時の土木技術上の問題もあったが、長良川と木曽川の分流が完成していない下流域に負担をかけないためとされている。現在の大榑川にとってこの場所は出発点にあたることから、河川らしき様相は認めにくいが、案内板の後ろ側にあたる側溝の位置で地形的な段差があり、南側が高くなっている。これには人工的な改変もあるであろうが、北側の低い部分が当時の河川敷に相当すると理解される。 | |

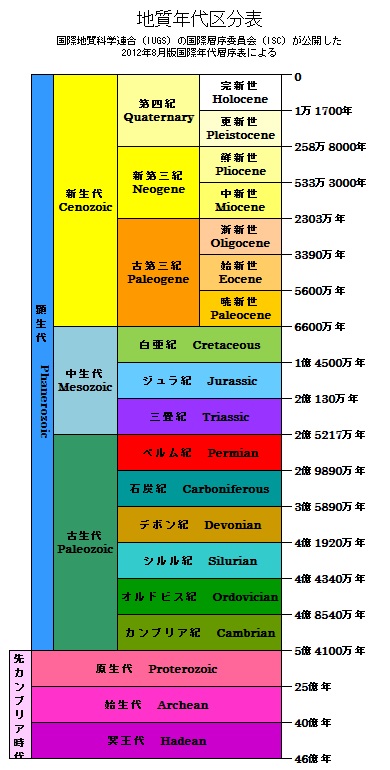

| ジオの視点 | 濃尾平野の南西部は木曽川・長良川・揖斐川の三川が互いに近づいて流れている。これは濃尾傾動運動により平野全体が西に傾く運動をしているために、その上を流れる河川は下流ほど西へ偏って流れるためである。それは西側の河川に負担をかけることになるから、それを避けるために三川をそれぞれ独立して伊勢湾まで流し出す分流工事がこの地域での重要な治水策であった。江戸中期に行われた宝暦治水はその最初の大規模な工事であり、大榑川洗堰工事は長良川と揖斐川の分流であった。なお、当時の長良川はこのすぐ下流で旧木曽川に合流して終わっていた。 | |

| 写真 |  |

大榑川の洗堰跡地 (撮影:小井土由光) |

| 写真 |  |

宝暦治水のおもな分流工事と流路の変遷 (作成:小井土由光) |